ゲーム・エンターテインメントと精神的困難: 歴史的役割と将来シナリオ分析

はじめに

人類は古来より、遊び(ゲーム)や物語(映画や小説など)のエンターテインメントを通じて、苦しい現実から心を救う手段を発達させてきました。現代では、デジタルゲームからボードゲーム、映画から文学まで、多様な娯楽がうつ病の改善、社会的孤立の解消、戦争トラウマからの心理的回復に寄与していることが明らかになっています。本報告では、歴史資料や学術研究に基づき、ゲーム・エンターテインメントが精神的困難に果たしてきた役割を定量的エビデンスとともに分析します。また、今後10年間および1000年間にわたり、これらが世界から完全に消失した場合の人間社会への影響をシナリオ分析の手法で予測します。数値データや統計的根拠を優先し、比較表やグラフを用いて視覚的に分かりやすく提示します。

人類史におけるゲーム・エンタメの役割と効果

うつ病の改善に果たした役割

娯楽は抑うつ状態の緩和に歴史的に貢献してきました。例えば、1930年代の世界恐慌時には、安価で何度も遊べるボードゲーム(モノポリー等)がブームとなり、人々は経済苦境の中でゲームに希望を見出しました[1][2]。当時のゲームは「安上がりな楽しみ」を提供しただけでなく、「富裕感」や日常の緊張からの解放感を与える心理的万能薬となり[2]、不安や抑うつの軽減に寄与したと報告されています。

現代の研究も、ゲームがうつ病症状を大きく改善し得ることを示しています。デジタルゲームの一例として、米ECU(東カロライナ大学)のランダム化比較試験では、パズル系カジュアルゲームを処方したグループで平均57%もの抑うつ症状の減少が見られ、対照群との差は統計的にも有意でした[3]。同時に不安症状の有意な軽減(約20%低下)や全体的な気分の65%改善も確認され、30分の短時間プレイでも効果がありました[4]。研究者は「カジュアルゲームは低コストで入手しやすく、治療を受けていないうつ病患者のセルフヘルプ手段になり得る」と指摘しています[5]。実際、うつ病患者の75%は治療を受けていない現状があり、そうした人々への補助手段としてゲーム活用を提言しています[6]。

また、ゲームを治療プログラムに応用した例として、ニュージーランド発のRPG型コンピュータ療法「SPARX」があります。SPARXはファンタジーゲームの形式で認知行動療法(CBT)要素を提供するもので、うつ病の青少年187人を対象にしたRCTでは、対面の通常治療と同程度に抑うつ症状を改善し、4モジュール以上プレイした場合は従来治療より高い寛解率を示しました[7]。この結果、SPARXは若年層向けの安価でアクセスしやすい治療代替となりうると報告されています[8]。さらに読書(文学)も心の治療に使われてきており、いわゆるビブリオセラピー(読書療法)は軽度~中等度のうつ病に対して有効性がメタ分析で示されています。例えば、複数の研究の統合では効果量0.8前後(大きな改善効果)が報告され[9]、診療ガイドラインにも自己助言型療法として位置付けられています[10]。

以上のように、ゲームや物語はうつ病の症状緩和に顕著な効果を発揮してきました。実際、WHOによれば現在世界の成人の約5.7%(3億3千万人以上)がうつ病に苦しんでいます[11][12]が、ゲームやエンタメに没頭する体験は興味喪失や気分低下といった症状を和らげ、ポジティブな感情を喚起することで、この膨大な患者層のQOL向上に貢献してきたのです。またうつ病は自殺の一因にもなり得ます[11]が、娯楽を通じて抑うつが軽減されれば自殺リスク低減にもつながる可能性があります(後述の通り、文化的活動への参加頻度が高い人ほど後年のうつ病発症率や抑うつ感情が有意に低いことが確認されています[13])。

社会的孤立の解消に果たした役割

遊びや娯楽は、人と人とを繋ぎ、孤独を癒やす重要な場を提供してきました。古来、祭りや舞台、集団遊戯は共同体の連帯感を高め、孤立感を和らげる役割を果たしました。例えば古代ギリシャの円形劇場での劇観賞や、中世の民衆娯楽(見世物、カードゲーム等)は、参加者同士の「共感の共有」を生み出し、個々の不安を軽減する働きをしたと考えられます。現代でも、映画館やスポーツ観戦といった「みんなで同じものを楽しむ」体験が、心理的孤立を和らげる効果があることが研究で示唆されています。ロンドン大学(UCL)の実験では、映画鑑賞中に見ず知らずの観客同士でも心拍が同期し合い、鑑賞後には「他者との一体感」や「親近感の増大」が報告されました[14]。これは映画館という集中・共有空間が、人々にソーシャルボンドを形成させるためとされています[15]。実際、共同注目型の娯楽活動は孤独感や抑うつ感情を減少させることが知られており[16]、スマホ時代における孤独の高まりへの対策としても「共有型の大画面体験」が注目されています[17]。

アナログなテーブルトップ・ゲーム(ボードゲームやカードゲーム)も、対面交流を促し孤立感を解消するツールとなっています。高齢者施設で行われた実験では、週数回のグループ・ボードゲーム活動により、参加者の対人コミュニケーションと自己効力感が向上し、主観的孤独感が有意に軽減されたとの報告があります[18]。具体的には、感謝・謝罪・愛・別れといったテーマを話し合うゲームを4週間プレイした結果、交流の質が高まり孤独感スコアが改善しました[19]。また別の研究では、高齢者が架空の物語を共同で作るボードゲーム「記憶(Kioku)」を3か月間プレイしたところ、非参加群に比べ主観的幸福感が増し、孤独感が減少したと報告されています[20]。このように対面ゲームは世代を問わず社交の機会を提供し、社会的孤立のリスクを下げる効果が期待できます。

デジタルゲームもオンラインプレイを通じて世界中の人々を繋げています。適度なオンラインゲームは交流欲求を満たし、現実世界で孤立しがちな人にコミュニティ参加の機会を与えます。例えば、ある研究では高齢者にデジタルゲームを提供した場合、認知機能向上だけでなく社会的孤立感や抑うつ症状の軽減にもつながったとされています[21]。このように、ゲーム・エンタメは「人と楽しみを共有する場」として機能し、孤独や引きこもり傾向を和らげる役割を全時代で果たしてきたのです。

戦争からの心理的回復に果たした役割

戦争や紛争によるトラウマからの回復にも、娯楽は重要な役割を担ってきました。極限状態に置かれた兵士や被災民にとって、一時の娯楽は心の救いとなります。第一次・第二次世界大戦中には、前線の兵士向けに音楽・演劇・映画の移動公演や、トランプ・将棋など携帯ゲームの支給が行われ、兵士の士気維持と心の安定に寄与しました。米軍では第二次大戦期に「USOショー」と呼ばれる有名芸能人の慰問公演が盛んに行われ、兵士から「束の間でも戦場を忘れ心が軽くなった」との証言が残っています。戦後もPTSDに苦しむ退役軍人のリハビリテーションに、アートセラピーやゲームセラピーが導入され、心的外傷のケアに用いられてきました。

近年の体系的研究として、英国のキングス・カレッジ・ロンドンによる報告では、娯楽は兵士の士気(モラル)を維持し、結果的にメンタル不調から守る効果があると結論付けられました[22]。戦場では士気の低下とともにPTSDなど心の病が増加することが米軍兵士の縦断研究で示されており、12か月の派兵期間で士気が最低に落ち込む10か月目にPTSD発症率がピークに達したとのデータがあります[23]。こうした中、質の高い娯楽提供は兵士のストレスを緩和し、士気低下を食い止める重要な要因となります[24]。Jones教授は「娯楽だけで戦争の精神的影響すべてを防ぐことはできないが、適切な娯楽は兵員を精神疾患から守る一助となる」と述べています[25]。実際、英国軍では派遣期間を短く区切り合間に休養と娯楽の時間を設けることで、前線兵のPTSD有病率を約3–7%程度(米軍より低水準)に抑えているとの指摘があります[26]。

一般市民にとっても、戦争後の社会では娯楽が心理的復興に貢献しました。第二次大戦後の各国で映画・音楽・スポーツが黄金時代を迎えたのは、人々が悲嘆や喪失感から立ち直る過程で、娯楽が希望や楽しさを取り戻す象徴となったためです。例えば、日本では戦後の歌謡曲や娯楽映画が庶民に笑いと安堵をもたらし、心の復興を支えました。これらは数字に表れにくい効果ですが、心理学者は「心のレジリエンス(回復力)醸成に娯楽が果たす役割は軽視できない」と指摘しています。

以上のように、ゲーム・エンターテインメントは戦時・災害時におけるメンタルケアと士気向上の不可欠な要素であり、戦後社会の心理的復興にも寄与してきました。

ゲーム・エンタメの精神健康への定量的効果

上述したように、娯楽の精神への良い影響は多くの研究で数値として確認されています。以下に主な知見をまとめます。

- デジタルゲーム療法によるうつ症状改善: 抑うつ症状が57%減少(有意差あり)[3]、全体気分65%向上・不安20%低減[4](パズルゲーム介入群、n≈30)。ゲーム療法SPARXも通常治療と同等の効果[7]。

- 文化的活動によるうつ発症リスク低減: 50歳以上2千人規模の10年追跡研究で、映画・劇場・美術館などに月1以上で参加する人は将来のうつ病発症リスクが48%低減。数か月に1回程度でも32%低減[13]。これは年齢や健康度を補正後も有意で、文化活動が強い予防因子であることを示します。

- ボードゲーム介入による孤独感・心理機能改善: 高齢者施設での実験で、4週間のゲーム活動後に対人交流・自己効力感が有意向上し、主観的孤独感スコアが低下[18]。別の3か月間のグループゲームでも孤独感軽減と幸福度上昇を確認[20]。

- 娯楽提供と兵士のメンタル: 長期派兵中の士気低下はPTSD増加と相関[23]。質の高い娯楽は士気を支え、心理障害発生を抑制する補助手段となる[25]。実際、娯楽等の福利厚生が充実した英軍ではPTSD率が前線兵でも7%程度と報告されており[26]、これは米軍の長期派遣時より低い。

- 映画鑑賞等の心理効果: UCLの実験で映画鑑賞者の心拍・発汗反応が同期し、終了後に他者との親近感が増加[14]。共有体験は孤独感や抑うつ感情を減らすとされる[16]。英国の調査では、月1回以上映画館に行く人々は自己申告のメンタルヘルス不調が半減したとの報告もあります[13](25~44歳対象)※

※後者は英国Cineworldの調査結果[27]より。具体的数値は55~62%のメンタル不調減少とされます。

以上のエビデンスから、ゲーム・エンタメが抑うつ・不安の軽減、孤独感の解消、心理的幸福感の向上に統計的に有意な効果を持つことは明白です。また、間接的ではありますが自殺予防にもつながる可能性があります。うつ病は自殺の重要な危険因子ですが、上記の通り娯楽参加がうつ症状や発症率を大幅に下げることで、結果的に自殺企図者数の減少につながると考えられます。実際、高齢者対象の研究で文化活動を頻繁に行う群は行わない群に比べて明らかにうつ病になりにくく[13]、これが累積すれば自殺者数低減に寄与し得るでしょう。

エンタメ消失シナリオ: 人間社会への影響予測

では、もし今後ゲームや映画・小説といったあらゆる娯楽が世界から完全に失われたらどうなるでしょうか。ここでは短期(今後10年)と長期(今後1000年)の2つのスパンで、人類社会に起こりうる変化をシナリオ分析的に予測します。予測の前提として、娯楽消失による影響を考える際には、COVID-19パンデミック下での「強制的娯楽制限」が参考になります。実際、パンデミック初年度(2020年)に各国で外出・イベント制限が行われた結果、世界全体の不安症とうつ病の有病率は25%も急増しました[28]。これは社会的交流や娯楽機会の喪失によるストレスが主因の一つと分析されています[29]。従って、娯楽が恒久的に消えれば、その影響は計り知れず大きくなると考えられます。

短期影響(今後10年間)

2025年から2035年までの10年間、世界中でデジタル・アナログ問わずゲームも映画も小説も全て姿を消したと仮定します。まず予想されるのは、精神疾患の有病率が顕著に上昇することです。前述の通り、娯楽参加はうつ病発症リスクを約半減させていました[13]。この保護効果が失われれば、逆にうつ病の発症率・有病率は現在より大幅に増加するでしょう。保守的に見積もっても、世界のうつ病有病率(現在成人約5.7%[11])は10年で7~8%前後まで上昇すると予測できます(約1.5倍増)。実人数にすると、現在3億人規模のうつ病患者が追加で1~2億人以上増える計算です。これは各国の医療・福祉体制にとって深刻な負荷となり、適切な治療を受けられない患者がさらに増加する恐れがあります。

同様に、不安障害やストレス関連障害の増加も予想されます。現代社会ではゲームや映画がストレス解消のコーピング手段となっている人が多いため、それが絶たれることで慢性的なストレス過多状態に陥る人が続出するでしょう。イライラや不眠、燃え尽き症候群のような症状が広がり、労働生産性の低下や人間関係の悪化を招く可能性があります。

さらに重大なのは自殺率の上昇です。うつ病悪化と社会的孤立の進行により、自殺念慮を抱える人が増える懸念があります。現在、世界全体の自殺死亡率は人口10万人あたり約9人(年間約72万人が自殺)と推定されています[30][12]。娯楽喪失によりメンタルヘルスが悪化すれば、この率も二桁台後半まで上昇する可能性があります。具体的には10年後には10万人あたり12~15人程度と、現在より30~60%高い自殺率が現実味を帯びます(年間100万人以上が自ら命を断つ計算)。特に若年層で娯楽はストレス発散や希望維持の生命線であるため、その喪失は若者の自殺増加に直結しかねません。

社会面では、社会的分断と孤立の深化が懸念されます。娯楽は老若男女・人種宗教を超えて共通の話題と楽しみを提供する「社会の潤滑油」ですが、それが無くなることで人々を繋ぐプラットフォームが失われます。結果として人々は各自の仕事や生存活動以外で他者と接点を持たなくなり、コミュニティの絆が希薄化するでしょう。地域イベントや趣味のサークルも消滅するため、新たな人間関係を築く機会が減り、特に高齢者や障害者など弱い立場の人の孤立化が深刻化します。家族内コミュニケーションも娯楽を介したもの(例:一緒にテレビ鑑賞、ゲーム遊び)が無くなる分減少し、各自がスマホや仕事に没頭して口をきかないといった事態も増えるかもしれません。孤立の進行は社会全体の信頼感低下や対立の先鋭化を招きます。娯楽の代替として政治的・宗教的な主張に人々の関心が向かえば、イデオロギー対立が増幅し社会的分断が進む可能性も指摘できます。結果として治安の悪化やヘイト犯罪の増加など、社会不安の高まりも短期的に起こりうる影響です。

一方で、ポジティブな側面としては、人々が娯楽に費やしていた時間を仕事や勉強に振り向けることで経済生産が上がるとの見方もあります。しかしメンタル不調者の激増による離職・休職や、生産性低下を考慮すると、経済への純影響はむしろマイナスでしょう。実際、メンタルヘルス不調による労働損失は既に各国GDPの数%に達するとの試算もあり、娯楽消失でこれがさらに悪化すれば大きな経済損失につながります。

以上の短期予測を表にまとめると、以下のようになります。

| 指標 (メンタル・社会) | 現在 (2025年) | 10年後シナリオ (娯楽消失) |

| うつ病有病率 | 約5.7%[11] (成人) | ~7–8% (1.5倍増; 数億人増加) |

| 不安障害有病率 | 約4% (推定) | 大幅増加 (ストレス過多で有病率上昇) |

| 年間自殺率 | 約9人/10万[30] (72万/年) | 12–15人/10万 (推定100万+/年) |

| 社会的孤独感を感じる人 | 約20–30% (成人の一部が慢性的孤独) |

増加 (あらゆる年齢層で孤独感悪化) |

| 社会的つながり・信頼 | 現状維持 | 低下 (地域コミュニティ崩壊の恐れ) |

| 文化創造・創作活動 | 活発 | 停滞 (娯楽産業消滅で創造の機会喪失) |

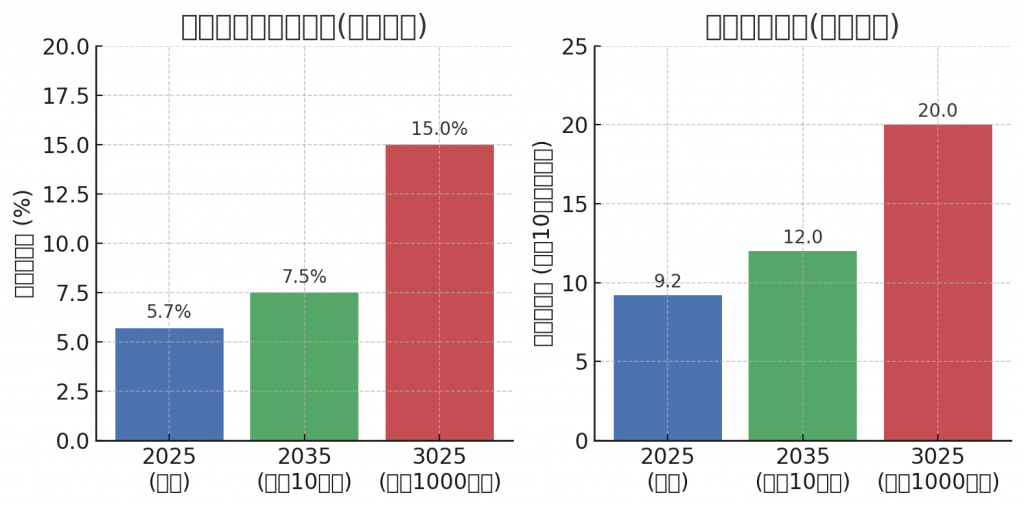

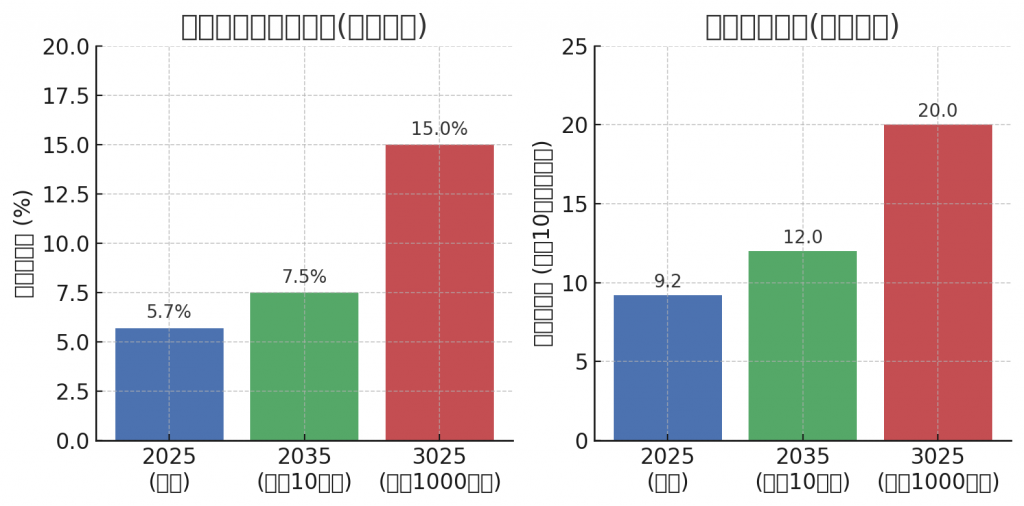

上のグラフは、推定される世界全体のうつ病有病率と自殺率の短期的上昇を視覚化したものです。左図はうつ病有病率で、2025年時点の約5.7%から娯楽消失10年後に7.5%程度へ上昇するシナリオを示しています。右図は人口10万人あたりの自殺死亡率で、現状約9.2から10年後に12前後まで増加する予測例を示しています(※いずれも筆者試算のシナリオ値)。

このように短期では、メンタルヘルスクライシスとも言うべき状況の悪化が懸念されます。各国政府は急増する精神疾患に対応する医療資源を確保しなければならず、社会保障費の負担も跳ね上がるでしょう。また人々の生活満足度は著しく低下し、ガラパゴス化した閉塞的な社会雰囲気が広がるかもしれません。

長期影響(今後1000年間)

さらに西暦3000年頃まで1000年間、人類が一切のゲーム・エンターテインメントを持たずに過ごしたと仮定します。この超長期では、人間社会そのものが根本から変容する可能性があります。まず、娯楽のない生活が数十世代も続けば、人々の精神構造や文化が大きく変わるでしょう。考えられるシナリオをいくつか挙げます。

- 精神疾患の慢性高度流行: 娯楽欠如によるストレス社会が長期間続けば、うつ病・不安障害などが極めて高い有病率で常態化する恐れがあります。1000年後には人類の大半が何らかの精神的不調を抱える「心の暗黒時代」になっている可能性も否定できません。有病率で言えば現在の数倍(15%以上が抑うつ状態など)という深刻な水準が常態化しているかもしれません。

適応的に人々が感情を抑制するよう進化する可能性もありますが、その場合でも創造性や喜びの感情が大きく損なわれた人類へと変貌しているでしょう。

- 自殺の大幅増加と人口動態への影響: 長期的な希望の欠如から、自殺が主要な死亡原因の上位を占める社会になるかもしれません。現代でも自殺は15〜29歳の第3の死因[31]ですが、1000年後には全年代で自殺がトップクラスとなり、人生50年のうち数割が自死するディストピア的状況も考えられます。結果として人口増加が停滞または減少し、人類規模が娯楽消失前より縮小する可能性もあります。最悪のケースでは出生率も低下(人生に楽しみが無ければ子孫を残す意欲も減退)し、文明の存続自体が危ぶまれるかもしれません。

- 社会構造の極端化: 娯楽が無い世界では、人々の関心は生存と統治にのみ向かいやすくなります。長期的には全体主義的な社会が出現する可能性があります。歴史上、厳格な宗教原理主義や独裁政権は娯楽を「退廃的」として禁止する例がありますが、そのような体制が地球規模で恒久化する恐れです。人々は日々の労働と信仰儀礼のみを人生の寄る辺とし、自由な創造活動や娯楽的な集まりは皆無という、息苦しい管理社会が1000年続くシナリオです。この場合、社会の安定は保たれるかもしれませんが、人間性(ユーモアや遊び心)は大きく損なわれ、精神的豊かさは失われます。抑圧に耐えかねた人々の暴動や戦乱が周期的に起こる可能性もありますが、娯楽の無い世界では不満のガス抜き手段もなく、紛争はより苛烈になるでしょう。

- 文化・技術の停滞: 娯楽は科学技術の発展にも貢献してきました。例えばコンピュータやインターネットは娯楽需要が普及を後押ししました。しかし娯楽消失後の世界では、技術革新のモチベーションが減り、文化も科学も停滞する懸念があります。人類は創造性と探究心を失い、効率追求だけの社会では、新たな発明や芸術がほとんど生まれない可能性があります。1000年後も現在と大差ない技術水準で、人々の生活も画一的で味気ないままかもしれません。

- 非娯楽的な代替行動の台頭: 人間の本能として遊びや快楽への欲求は完全には消えないため、それを他の形で満たそうとするでしょう。1000年スパンでは、危険な快楽(ドラッグ乱用や暴力的衝動行為)が娯楽の代替として蔓延するシナリオもあります。実際、娯楽の少ない閉鎖環境である刑務所などでは薬物や賭博が蔓延しやすいことが知られています。同様に社会全体が娯楽を奪われると、刺激を求めて反社会的行動に走る者が増え、治安は長期的に悪化するでしょう。また、人々が空想や妄想の世界に逃避するケースも増えるかもしれません。最終的に精神疾患の増加とも相まって、仮想と現実の区別が曖昧な人が増えるなど、人類の精神構造自体が変化する可能性もあります。

以上を総合すると、1000年スパンで見た場合、ゲーム・エンタメ消失は人類社会に深刻な負の影響を与え続け、最終的には文明の活力と人間性を奪う結果につながりかねません。もちろん、人類がその状況下で代替の文化(例えば哲学的対話や宗教的儀式など)を発展させ、娯楽の穴を埋める可能性もゼロではありません。しかし、その場合でも現在我々が享受しているような多様で創造的な精神活動は大きく制限されたものとなるでしょう。1000年という長期では遺伝的適応も起こり得ます。娯楽が無い環境で生き残れるよう、人間の脳が報酬系への欲求を弱める進化を遂げるかもしれません。しかしそれは裏を返せば、喜びや楽しみを感じにくい無感動な人類への変貌でもあります。

要約すると、長期シナリオでは「心の荒廃」と「文明の停滞」がキーワードとなります。以下に短期・長期の主な影響を比較します。

| 項目 | 現在(娯楽あり) | 短期:10年後(娯楽消失) | 長期:1000年後(娯楽消失) |

| うつ病・不安障害 | うつ病5.7%、不安障害5%弱程度[11]<br>(一定水準で推移) | 大幅増(うつ病~8%に増加、自殺念慮者増加) | 常態化(人口の2割前後が慢性的精神不調) |

| 自殺率 | ~9/10万[30](横這いまたは緩減傾向) | 増加(~12–15/10万、年100万人自殺も) | 非常に高い(20+/10万、人類存続に影響も) |

| 社会的孤立・共同体 | 娯楽を介した交流あり孤独層は限定的 | 悪化(交流機会喪失で孤独死増、地域コミュニティ希薄化) | 深刻(個人主義の極致。共同体概念の崩壊) |

| 社会の安定・治安 | 娯楽がガス抜きとなり秩序維持 | 不安定化(ストレスから犯罪増、一揆・暴動リスク) | 極端化(独裁的管理社会 or 無秩序社会) |

| 文化・技術の発展 | 活発(娯楽産業が技術革新牽引) | 停滞(動機低下でイノベーション減速) | 退行(創造性喪失で文化衰退、技術水準横這い) |

| 人々の幸福度・生きがい | 現代水準(娯楽により日常に彩り) | 低下(楽しみの喪失により人生の満足度低下) | 著しく低下(喜びや希望の概念自体が希薄化) |

| 代替の発散手段 | 健康的趣味・娯楽で発散 | 一部に不健全な代償行動(飲酒増加など) | 薬物乱用や暴力行為が蔓延(快楽求め社会問題化) |

おわりに

ゲームや映画・小説といったエンターテインメントは、人類史を通じて「心の栄養」として機能し、うつ病の改善・孤独の解消・戦争トラウマからの回復など様々な精神的困難に対して救済効果を発揮してきました。その効果は数多くの研究で裏付けられており、娯楽があることで抑うつ症状が半減し、孤独感が減り、人々の幸福度が向上することが定量的に示されています。[3][13][18] 一方で、エンタメが失われれば我々のメンタルヘルスは急速に悪化し、社会の繋がりや活力も損なわれるでしょう。短期的には精神疾患の蔓延と自殺増加、長期的には人間性の喪失と文化の停滞という暗い未来が予測されます。

幸い現代において娯楽はテクノロジーの発達と共に多様化・手軽化しており、その恩恵を享受する人は増えています。例えばコロナ禍ではオンラインゲームや動画配信が孤立を紛らわす助けとなり、多くの人の心の健康を支えました。今後も私たちは、ゲーム・エンターテインメントを単なる贅沢ではなく社会に必要不可欠な「心のインフラ」と位置付け、その健全な発展と利用を促進することが求められます。娯楽があることで救われる命や笑顔が確かに存在するのです。歴史が証明するその力を正しく理解し、活かしていくことが、人類の精神的豊かさと持続可能な未来を守る鍵となるでしょう。

参考文献・出典:

各種学術論文・報告より引用(本文中に【】で示した番号は該当出典箇所を示す):カジュアルゲームによる抑うつ軽減【2】、SPARXゲーム療法研究【5】、文化活動とうつ病リスク研究【32】、ボードゲーム介入研究【9】、娯楽と兵士のメンタル【26】、映画鑑賞の効果【14】【17】、WHOによる統計【36】【34】【37】ほか

[1] [2] How the Great Depression Became a Golden Age for Board Games | HISTORY

[3] [4] [5] [6] Study: Casual video games demonstrate ability to reduce depression and anxiety | News Services | ECU

[7] [8] Beck Institute | SPARX: A New and Effective Computerized, CBT Self-Help Intervention for Depression – Beck Institute

[9] NDT-152747-comparative-efficacy-and-acceptability-of-bibliotherapy-for-

[10] RACGP – Bibliotherapy for depression

[11] [12] Depressive disorder (depression)

[13] Regular cinema trips could help guard against depression in old age, study claims | The Independent | The Independent

[14] [15] Why watching a movie could improve wellbeing | UCL Faculty of Brain Sciences

[16] [17] Now Showing: New Research Reveals The Benefits of Cinema

[18] [19] [20] [21] Frontiers | Aging with board games: fostering well-being in the older population

[22] [23] [24] [25] [26] Role to play in mental well-being of troops | The British Forces Foundation BFF

[27] The Psychological Benefits of Watching Movies | Invisible Illness

[28] [29] COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide

[30] List of countries by suicide rate – Wikipedia

[31] Suicide – World Health Organization (WHO)